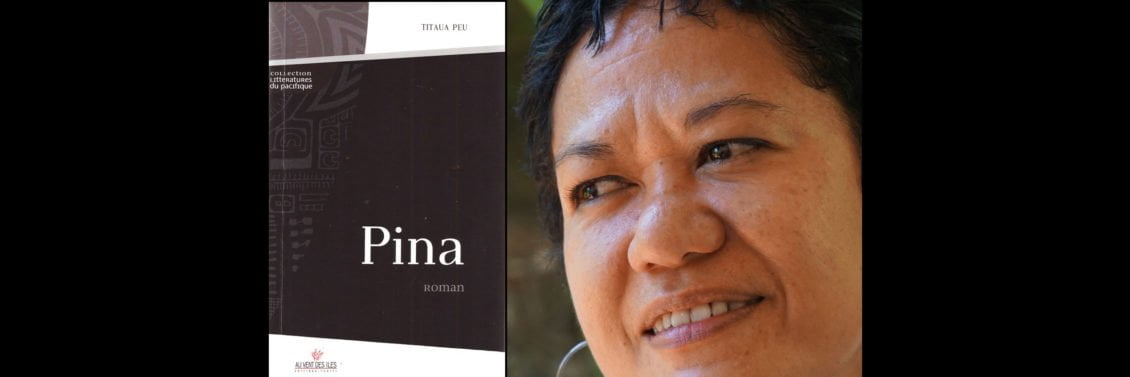

Titaua Peu, ‘Aito nō te parau

Après la parution de son deuxième roman Pina, Titaua Peu est en lice pour le Grand prix du roman Métis, première auteure océanienne à être retenue sur dix candidats. Outre les qualités littéraires et la puissance de son écriture, elle revient sur ce qui lui paraît être au cœur de la vie māo’hi : les femmes de Polynésie et les mots. Femmes de Polynésie l’a rencontrée.

Au bout du tragique, l’espoir

De cette deuxième fresque romanesque plantée à l’est de Papeete, Pina2, on a retenu l’intolérable, les coups : ceux encaissés dans le silence feutré de l’anonymat, du quelconque, du banal… des pauvres quoi ! Une Polynésie oubliée, sacrifiée, à distance. Le lecteur a retrouvé ces “prisonniers de l’immonde”, déjà acteurs dans Mutismes3. De cela, elle a maintes fois parlé et on la ramène souvent là, à cette désolation affective et sociale, « l’autre côté de la carte postale », comme on dit. Mais au-delà de ces « silences coupables » comme elle les nomme, bien réels, palpables, étouffants, révoltants, réside une puissance de vie. Au cœur de la dérive, un espoir. Au bout du tragique, un second souffle, presque inattendu.

« Citation, avec le point avant les guillemets. »

Celle qui puise dans son admiration de Yasser Arafat, les prémisses d’un engagement indigné, poursuit aujourd’hui la volonté farouche que le peuple māo’hi retrouve la force de dire et particulièrement les femmes, “piliers des familles”, reconnaît-elle. Elles sont omniprésentes, au cœur du récit : la mère qui ne peut dire son amour mais qui aime en préparant le ma’a et en s’attachant à la propreté excessive du fare ; l’amante qui va s’épuiser dans un exutoire physique mais qui n’oublie pas le clan ; l’autre mère, elle, défaillante et complice de l’abjecte ; la femme qui part de l’île pour mieux revenir et témoigner ou se révolter. Multiples visages des femmes et des mères, d’ici et d’ailleurs. Mais il s’agit d’“ici ”, rappelle-t-elle !

Réapprendre à s’aimer

Pourtant subsiste une force, une résistance malgré les fragilités et les errances. Celle que souvent on dénigre pour enfermer l’auteure dans un tableau sombre et culpabilisant. Il y a une renaissance et une attente.

« Je pense que la femme a oublié ce qu’elle était et qu’elle doit retrouver l’estime d’elle-même. »

“Réapprendre à s’aimer” pour déceler le pouvoir de construire et s’en sentir digne. La femme polynésienne le peut. Sans se faire porte-parole de la cause féminine, Titaua – qui s’en défend avec insistance – dépeint aussi cette puissance de réinventer la vie avec des personnages qui parfois déjouent la trajectoire d’une destinée fatale, comme Hannah qui part de Tahiti étudier la philosophie à Paris et Pina, “résiliente” comme on dit aujourd’hui, qui survit au pire. C’est là, ici, que peut se construire également l’avenir du peuple, dans cette reconnaissance de la force des femmes, sans sectarisme ni sexisme.

« C’est une affaire d’hommes aussi. C’est l’affaire de tous.

Pour autant, la femme doit se libérer d’elle-même, parce que la femme polynésienne à une foi en l’avenir, pas seulement une foi religieuse. Elle reste positive, elle ne s’écroule que très rarement, mais elle reste cependant rivée à une représentation d’elle-même. C’est comme si elle devait se lisser tous les jours les cheveux ! »

Elle qui justement a coupé très courts les siens, déjouant les clichés comme un message. Faire fi des peintures de Gauguin qu’elle fustige dans ses récits comme des archétypes de la naïveté et de la soumission lascive.

« L’avenir ne peut se faire sans la femme, mais elle doit se libérer. »

Elle doit s’affranchir des interdictions auxquelles elles se soumet parfois sans complicité, seule, parce que convaincue de son insuffisance, murée dans l’image d’elle-même.

Elle doit se défaire d’une représentation qu’elle a fait sienne, sans le savoir, et elle le peut.

« Elle doit retrouver la parole. Elle doit oser ! »

Et Titaua, qui écrit, espère.

La réappropriation de la langue est salutaire

« Reprends tes mots et là, tu reprendras ta terre. »

Ces mots de 2002 dans Mutismes résonnent encore dans la nécessité de retrouver le verbe aujourd’hui, la langue pour sortir du silence.

« La réappropriation de la langue est salutaire, si on n’en fait pas un folklore. »

On ne peut penser sans le “mot”, “penser sans concepts” me dit-elle, mais la langue doit avoir un sens dans la vie, elle doit vivre et faire vivre, et non uniquement être “l’objet” d’un apprentissage. Il est garant de l’histoire, de la mémoire et du futur à construire. Il acte la singularité d’une pensée, d’une culture, d’un enracinement.

« Pour cela, il faut une volonté collective d’un accès privilégié à la culture, à toutes les cultures. »

Elle, qui a des mots sanglants, lancinants, contre la réalité post-coloniale, reconnaît qu’on a aussi cloisonné les arts, la culture…

« Si tu es Polynésien, tu vas t’inscrire au Conservatoire pour jouer du tō’ere. »

une évidence consensuelle en somme, alors qu’il faudrait faciliter l’ouverture à d’autres horizons pour comprendre d’où l’on vient. L’“ailleurs” est une condition essentielle d’identification, il doit permettre cette réappropriation de la langue pour pouvoir dire, sortir du “silence coupable qui couvre la mort de l’âme”, a t-elle écrit. Une manière de dire que l’indignation est force de construction, de renaissance.

La réappropriation de la langue est salutaire

« La littérature permet de vivre. »

Elle peut libérer, sauver. Titaua Peu y a trouvé avec talent la faculté d’écrire les peurs, la haine, l’amour, la joie : la vie. Ses contradictions aussi ! C’est un luxe, elle en a conscience, ou plutôt un privilège qui doit être partagé. Avec courage, parce que la pensée se met au service de l’engagement, le sien, celui qui lui est propre et qu’on entend comme un appel au ralliement pour inventer un avenir. Celui qui dérange forcément.

Je lui rappelle que les Grecs avaient le mot “parrêsia” pour dire le courage de la vérité ou le “dire” expose, menace et peut tuer parce qu’il engage. Elle me sourit. Titaua Peu a aussi le courage de “sa” vérité.

L’écrivain, comme la femme, ne nous traîne pas dans les bas-fonds des quartiers de Tenaho4 avec misérabilisme, elle nous guide dans l’espoir vif d’éveiller les consciences pour redonner vie aux “siens”, aux “nôtres”, aux femmes et conjointement aux hommes. Car rien ne sert de se détourner du réel si l’on veut le transformer. Elle conclut abrupte avec la pudeur de la vigilance :

« Je crois quand même en ce pays ! »

1 ‘Aito Nō Te Parau : littéralement le guerrier qui ose la parole, qui a le courage de dire.

2 Mutismes, ed. Au vent des îles, 2002.

3 Pina, ed. Au vent des îles, 2016.

4 Quartier de Pirae

Sandrine Cottet

Rédactrice web

© Photos : droits réservés

Directeur des Publications : Yvon Bardes